「山のポーズ(タダーサナ)」は、ヨガの全ての立ちポーズの基本。

ただ立っているようですが、とても奥深く完璧に出来るようになるには時間のかかるポーズです。

MIYUKI

MIYUKIこんにちは!なにごとも基本をとっても大切にしているヨガインストラクターのMIYUKIです。

山のポーズを行えるようになると、正しい立ち方がわかって身体の不調から解放されやすくなります。

立ち方と身体の不調には、とても大きな関係性があります。

たとえば最近、頭痛や肩こり、腰痛などに悩まされてはいませんか?

その原因、もしかすると立ち方に問題があるのかもしれないんです・・・!

山のポーズはヨガマットの上だけでなく、家事中や電車の待ち時間などのスキマ時間で目立たずに試せるのも大きなメリットです。

山のポーズで今の姿勢を見つめ直すだけでも、身体の歪みが整っていき、あらゆる不調を解消してくれる可能性があります。

今回はそんな山のポーズの効果ややり方をわかりやすく解説していきます。

山のポーズ(タダーサナ)の由来

山のポーズは、サンスクリット語で「タダーサナ」また「サマスティティヒ」と呼ばれ、ヨガの代表的なポーズのひとつです。

サンスクリット語でタダは「山」を意味します。

「サマ」は「直立」「まっすぐ」、「スティティヒ」は「不動の姿勢」を意味しています。

名前の通り、山のようにまっすぐの立ち姿勢をキープするポーズです。

シンプルなポーズではありますが、様々な要素が組み合わさっているため、全身に意識をむける必要があり、実はとても難しいポーズ。

自分の身体の歪みや癖に向き合える非常に奥深いポーズでもあります。

全てのアーサナの原点となるヨガの基本ポーズです。

山のポーズの効果

山のポーズの効果は以下の10個です。

- 姿勢改善

- 骨盤の歪み矯正

- 扁平足の改善

- 全身の疲労感を改善

- 集中力アップ

- ヒップアップ

- お腹引き締め

- 脚の浮腫み改善

- 坐骨神経痛の緩和

- 心身の安定

それぞれの効果とポーズとの関係性について解説していきますね。

姿勢改善

皆さんは自分の「姿勢」を日頃から意識していますか?

また、正しい姿勢とはどのような姿勢になっているかわかりますか?

「山のポーズ」は身体本来の理想的な姿勢と同じです。

山のポーズのポイントを理解することで、正しい姿勢を知ることができます。

そして実践することで、身体本来の正しい姿勢へと導いてくれます。

姿勢改善のためには、日常生活で無意識に行っている間違った姿勢、たとえば片足に重心をおいたり、猫背や反り腰になっていたりなどに気づく視点が重要です。

山のポーズを意識的に行うと、日常的に間違った姿勢をとることは少なくなり姿勢改善に繋がるでしょう。

骨盤の歪み矯正

私たちは日常生活での立ち方や座り方の癖などによって、骨格に歪みが生じていきます。

正しい位置で山のポーズをとろうとすると違和感を覚えるかもしれません。

それは長年の癖や骨格の歪みに身体が慣れてしまっているから。

とくに背骨、そして骨盤は身体の「軸」や「土台」となる部分なので、とても大切。

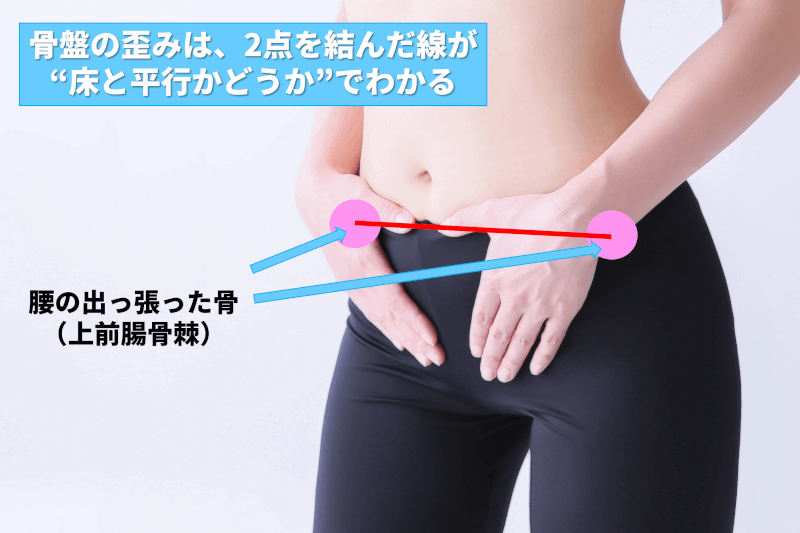

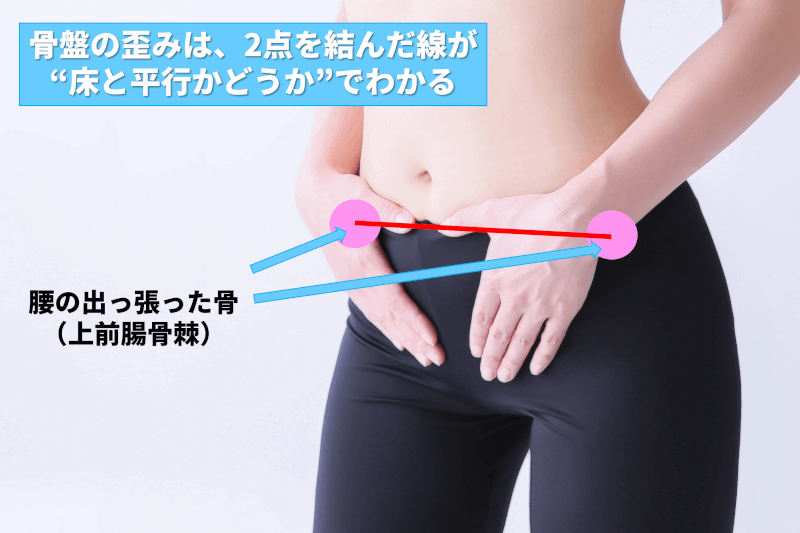

腰に手を当てたときに出っ張っている部分、骨盤にある左右の出っ張り(上前腸骨棘)が同じ高さにあることがポイントです。

鏡の前でまずはチェックしてみましょう。

自分の身体の癖に気づくところからがスタートです。

骨格本来の姿勢である「山のポーズ」でキープすることで少しずつ骨盤の歪みが整います。

扁平足の改善

扁平足は、足裏の筋力不足で土踏まず(アーチ)が潰れている状態です。

山のポーズをするときに足の裏でしっかりと大地を踏み込むことで、足裏の強化に繋がります。

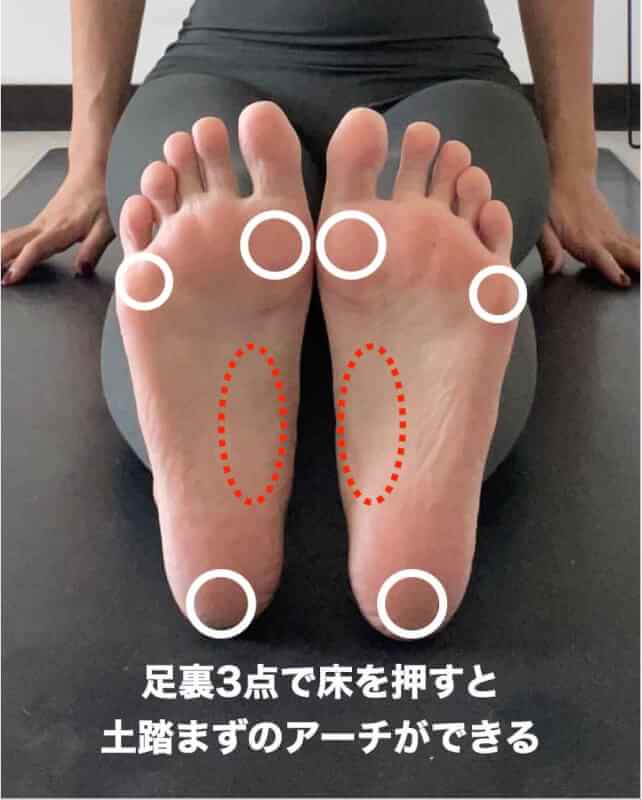

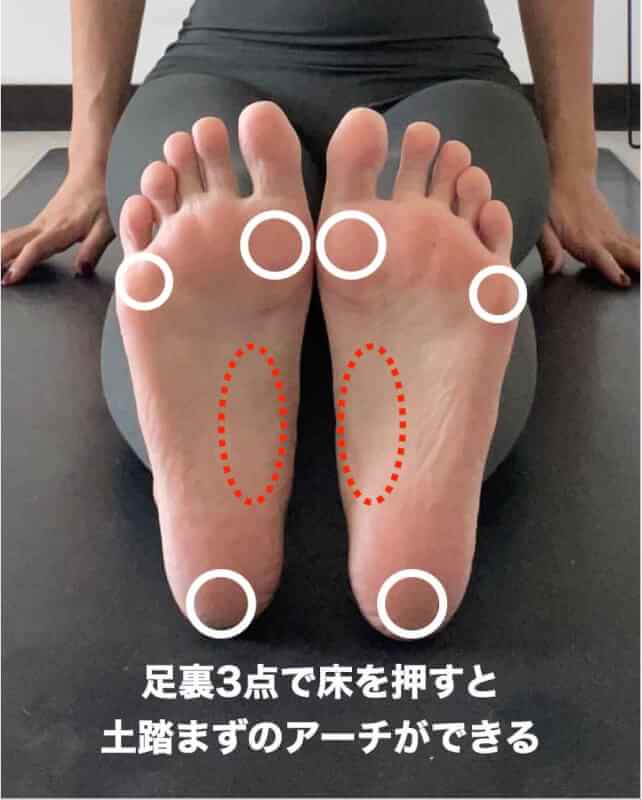

とくに親指の付け根・小指の付け根・かかとの3点でしっかりと床を押します。

足裏の3点で床を押すことで、土踏まずが上へと引き上がり、足裏のアーチを感じることができます。

足裏のアーチは自分の身体を引き上げ、土台が安定し、ポーズそのものが安定していきます。

継続することで扁平足の改善も期待できます。

扁平足を改善するために重要な足裏のポイント3点やアーチについてはのちほど詳しくご紹介しますね。

全身の疲労感を改善

「山のポーズ」は骨格本来の理想的な姿勢。

この姿勢がとれると、重力の影響を最小限にして立つことができます。

また、姿勢を保持するために必要な筋活動やエネルギー消費が最小になるという特徴があります。

つまり山のポーズは、重力に対してもっとも効率的に身体を支えることができる姿勢なのです。

山のポーズの姿勢をマスターすると日常生活においても、全身の疲労感を感じにくくなるはずです。

集中力アップ

山のポーズは非常にシンプルなポーズなので、全身に意識を巡らせることができます。

集中するということは、意識が内側に向いている状態。

自分自身の内側で感じる感覚に意識を向けやすいポーズです。

足裏から頭頂まで、全身に意識を巡らせることで、外側に向いている意識が自然と内側へ向いていきます。

山のポーズを練習することで、「自分の意識を内側に向ける感覚=集中力が高まる感覚」が掴めてくるでしょう。

そして呼吸を繰り返すことで、ポーズは安定感を増し、頭の疲れもスッキリして集中力がアップします。

ヒップアップ

お尻が垂れる原因のひとつは身体の歪みです。

普段から片足だけに体重をかけたり、踵に体重が寄っていたり、足の外側で歩いていたりしませんか?

立ち方の癖よっては身体のラインに歪みが生じ、お尻が垂れていきます。

山のポーズは、何気なく立ってるときよりも下半身への意識を強く繊細に向ける必要があります。

ポイントを理解して意識的に行うようになれば、身体の使い方の癖や間違った立ち方は少なくなり、歪みも整っていくはずです。

結果としてヒップアップにも繋がります。

お腹引き締め

山のポーズでは、足裏から頭頂までのつながりを意識するのがポイントです。

腹筋が弱い場合や、お腹の意識が抜けていると腰が反ってしまい、全身のバランスが崩れてしまいます。

足裏から上に引き上がる力を感じ、その力が下腹部へ伝わり、内臓を持ち上げ、肋骨の間も縦に引き延ばします。

わかりにくい方は、おへそを背骨側に引き入れてみましょう。

そうすると、自然と下腹部が引き締まります。

お腹の意識をキープして呼吸を繰り返すことで、自然とインナーマッスルが鍛えられお腹の引き締め効果が期待できます。

脚の浮腫み改善

脚の浮腫みの原因の多くが、座りっぱなし・立ちっぱなしなどで足の筋肉をあまり動かさないこと。

他にも、そもそもの脚の筋力が弱い場合も、筋肉のポンプが十分に働かず足に血液が溜まり、浮腫みやすくなる原因になるでしょう。

山のポーズは足裏、脚への意識を強く繊細に向ける必要があります。

特に日常で意識が向きにくい脚の内側の筋肉に意識を向け、活性化させます。

下半身の血流がアップし、脚に溜まった血液が心臓へと戻りやすくなり、浮腫み改善に繋がります。

坐骨神経痛の緩和

坐骨神経痛とは、腰から足にかけて伸びている「坐骨神経」がさまざまな原因によって圧迫・刺激されることであらわれる、痛みやしびれるような痛みなどの症状のことを指します。

セルフケアで有効なのは、日常生活で正しい姿勢をとることです。

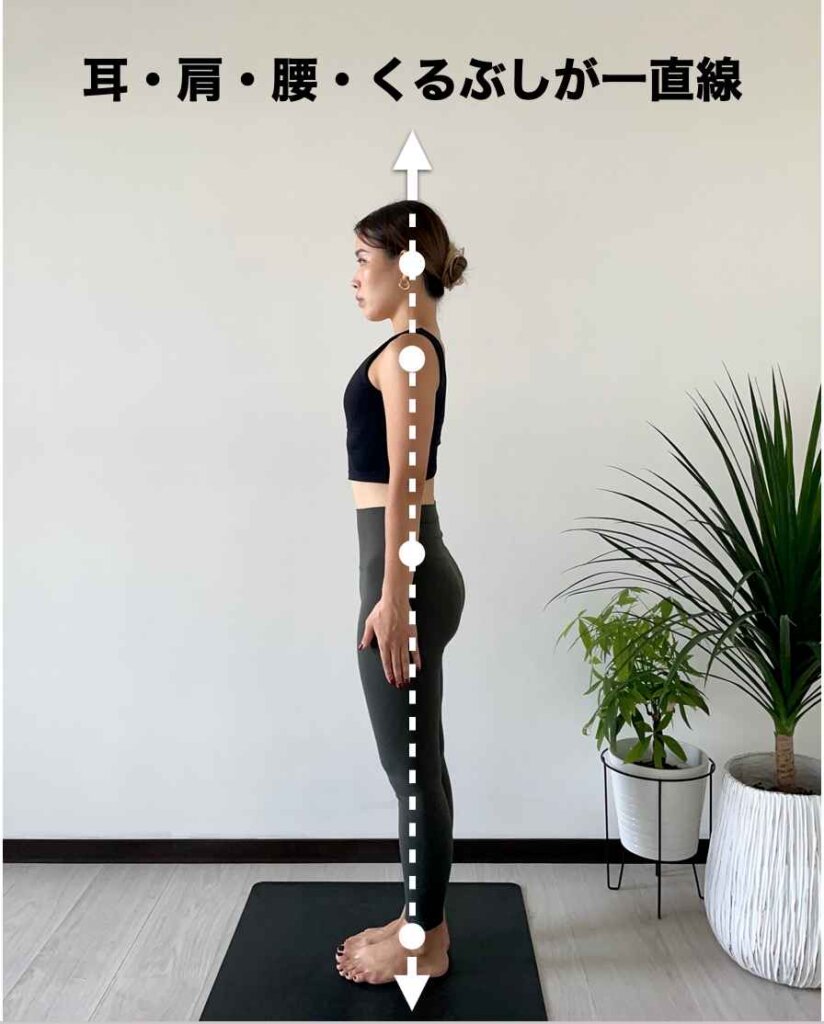

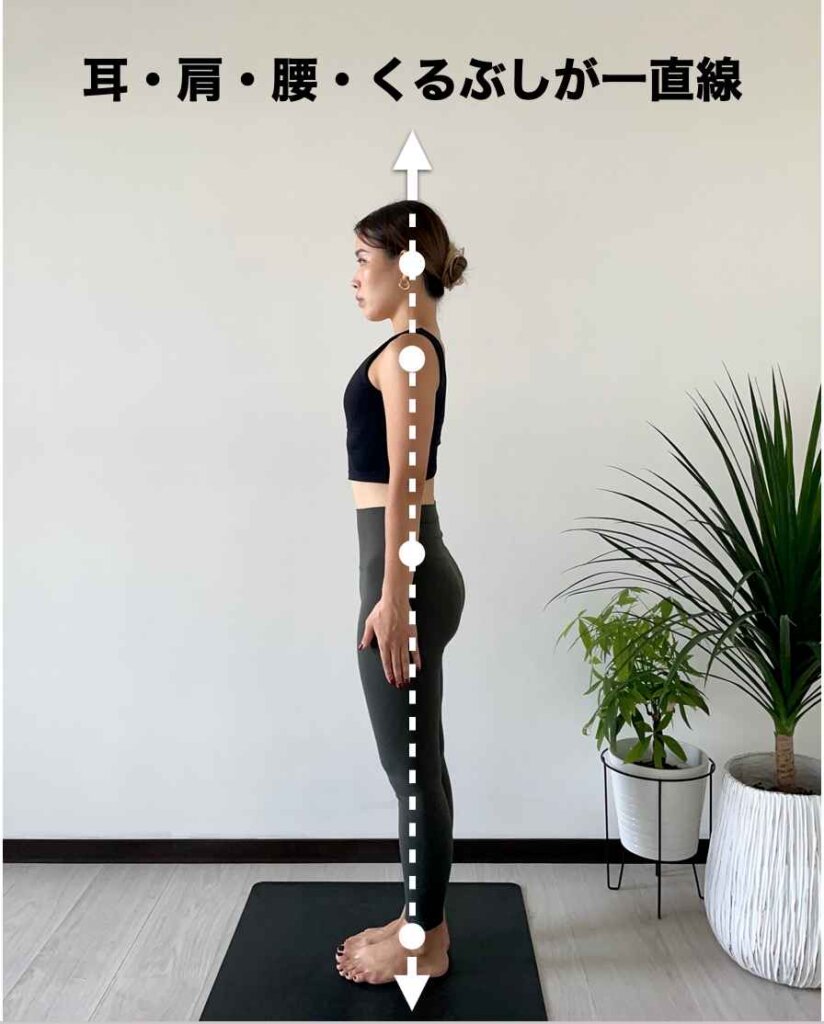

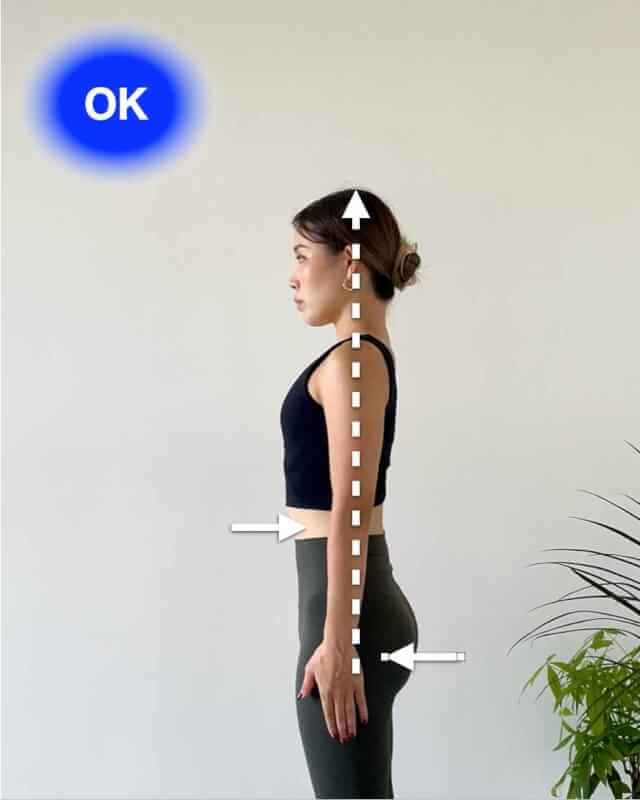

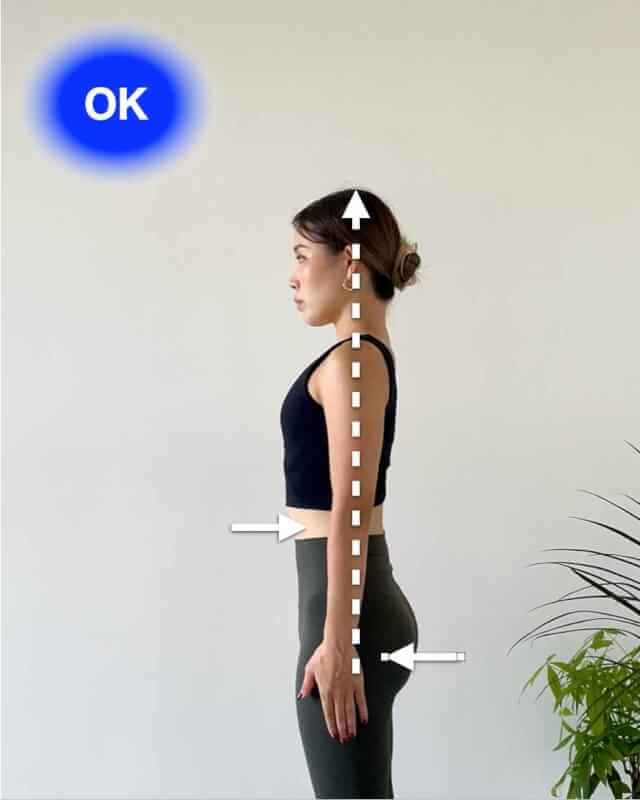

横から見たとき、背骨が自然なS字カーブを保っているのが理想的な姿勢。

S字カーブが崩れると、腰椎に負担がかかり、症状の悪化につながります。

この姿勢がまさに「山のポーズ」です。

練習を続けると、ナチュラルな背骨のカーブを取り戻しやすくなるので、坐骨神経痛の緩和に繋がります。

心身の安定

「山のポーズ」はその名前の通り、山のようにどっしりと構えることで心身を安定させる効果があります。

安定のためには正しい姿勢でポーズを取る必要があります。

大地との接点から始まり、足裏の感覚や背骨の伸ばし方、胸の開き方から、首の状態などチェックしていくことが重要です。

シンプルなポーズだからこそ、ひとつひとつのパーツに意識が向けやすくなります。

身体に意識を向けることで、余計な思考が停止して心が静まります。

ヨガで言う「瞑想している状態」と似ています。

さらに呼吸を丁寧に行うことで、心身ともに余分な力みがとれ、安定した状態へと導いてくれるでしょう。

山のポーズのやり方・流れ

山のポーズのやり方は、以下の手順で行います。

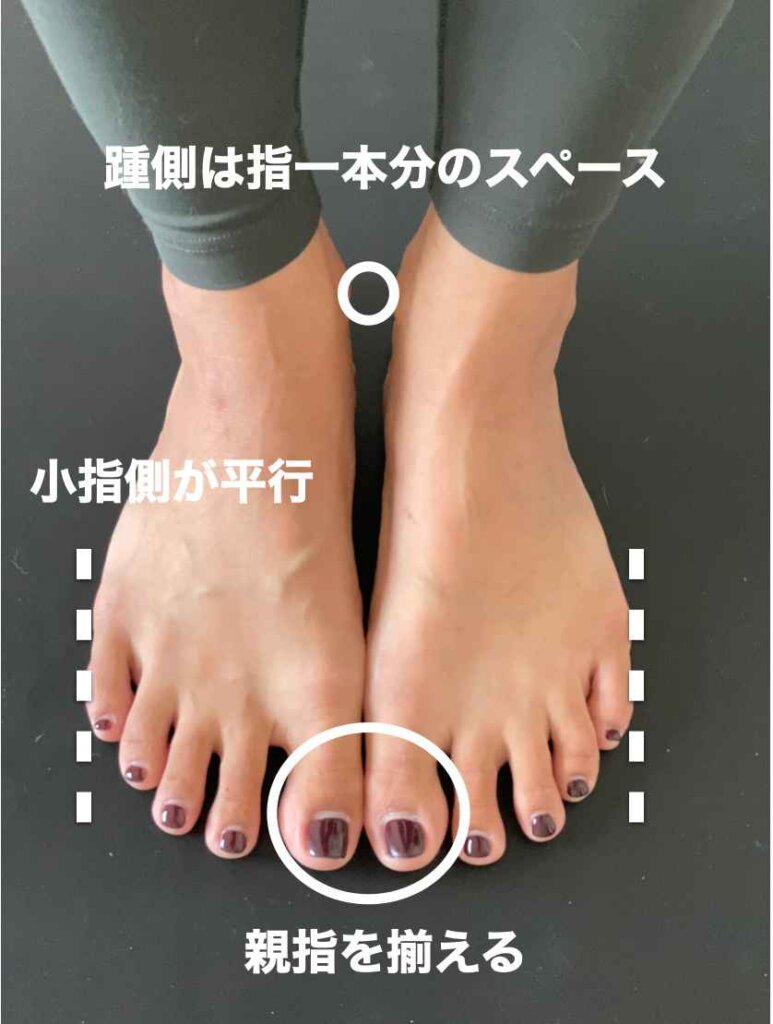

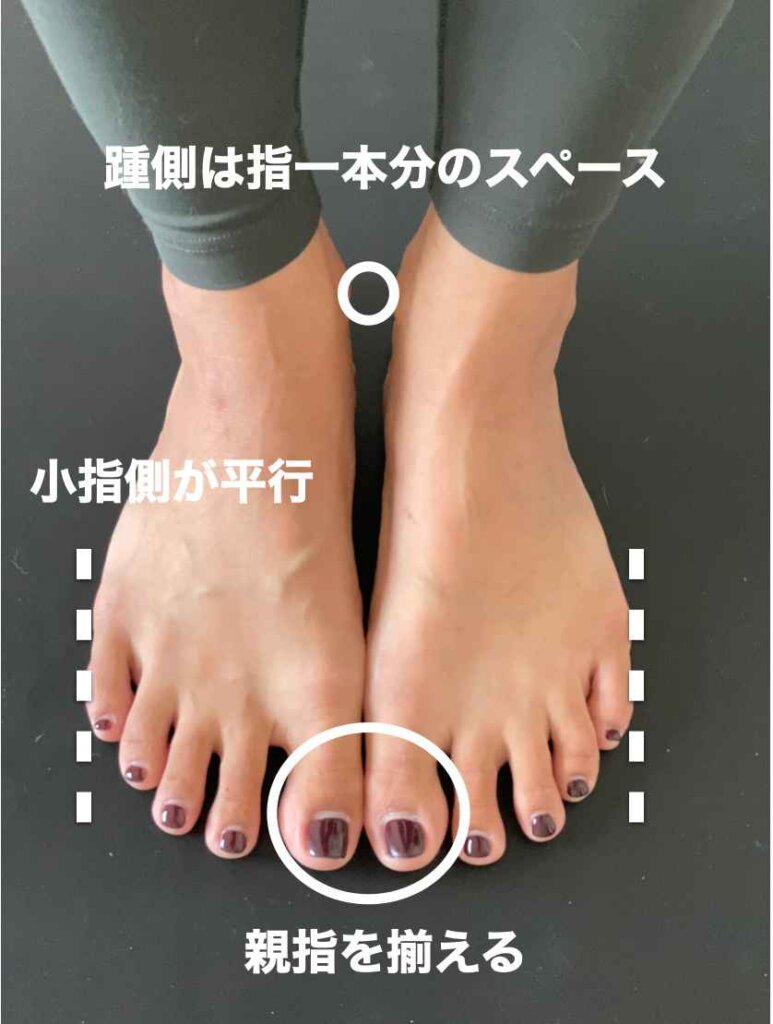

平らな場所で、裸足で両足を揃えた状態で立ちます。ヨガマットがなくても大丈夫です。両足の親指を揃え、小指側のラインが平行になるように。踵側は指一本分のスペースを開けます。

親指の付け根・小指の付け根・かかとの3点でしっかりと床を押します。足裏の3点で床を押すことで、土踏まずが上へと引き上がり、足裏のアーチを感じることができます。足裏から上に引き上がるエネルギーを感じます。この時、足指が浮かないようふわっと床に下ろします。

足裏からエネルギーを引き上げるように、内腿の筋肉を引き締めます。おへそを背骨側に引き入れ、下腹部を引き締めます。足裏で床を押して押し返される作用反作用で、身体の中心軸の安定を感じてみましょう。

上半身は頭頂が空から引っ張られているようなイメージ。みぞおちはリラックス、肩は1度耳に近づけて、後ろに回しながら下ろします。胸の張り過ぎや肋骨が前方へ出ないように注意しましょう。腕は体側に下ろします。横から見て耳・肩・腰・くるぶしの位置が一直線になるように。顎は軽く引き、目線は自然に前をみます。

肩や骨盤の位置を整え、中心軸を感じながら鼻呼吸を繰り返します。吸う呼吸で身体の膨らみを感じ、吐く呼吸では身体の力みを抜き安定感を感じます。

慣れてきたら、呼吸を感じてみる

慣れてきたら呼吸を感じてみましょう。

「鼻から吸って、鼻から吐く」ヨガの鼻呼吸を行います。

慣れない方、呼吸が入りにくいと感じる方は、「鼻から吸って、口から吐く」この呼吸から始めてみましょう。

吐く呼吸を長めに吐き切るようにすることで、自然と呼吸が深まり、身体の緊張や力みも抜けやすくなります。

呼吸で自分の身体が膨らみ、その後へこむのを感じてみましょう。

キープ時間に決まりはありません。

3呼吸程度からはじめ、心地よく呼吸が続けられるだけ続けてみましょう。

練習を続けるうちに、安定感が増して長時間キープできるようになるはずです。

安定してきたら、目を閉じてキープしてみても良いです。

身体の内側の感覚をより繊細に感じることができるでしょう。

山のポーズで意識するポイント・コツ

山のポーズで意識するポイントとコツは以下の5つです。

- 足裏の意識

- 脚の内側の筋肉の意識

- 腹部を引き上げる意識

- 肩甲骨を内側に寄せる意識

- 腰の反りに注意

具体的な意識の仕方を解説していきますね。

足裏の意識

親指の付け根・小指の付け根・かかとの3点でしっかりと床を押します。

足裏の3点で床を押すことで、土踏まずが上へと引き上がり、足裏のアーチを感じることができます。

足裏から上に引き上がるエネルギーを感じます。

足の「グラウンディング」の感覚を意識してみましょう。

グランウンディングとは、大地に根を張るように、接地している体の部分を床などにしっかりつけること。

足裏で床を押して押し返される作用反作用で、身体の中心軸が安定する感覚です。

両方の足裏をしっかりグラウンディングさせることがポイントです。

脚の内側の筋肉の意識

内くるぶしから内腿に向かってエネルギーを引き上げるようにふくらはぎを縦に引き延ばします。

※反作用:身体中央の点線矢印

すると膝頭が少し持ち上がります。

さらに太腿の内側の筋肉を、内転筋を中心に引き寄せるように引き締めます。

練習方法として、内腿にブロックやタオルなどを挟み、内腿を引き締める意識を感じてみましょう。

腹部を引き上げる意識

山のポーズでは、足裏から頭頂までのつながりを意識するのがポイントです。

足裏から上がってきたエネルギーを感じ、下腹部から内臓まで引っ張り上げるように持ち上げます。

おへそを背骨側に引き入れ、体側を長く保ちます。

そうすると、自然と下腹部が引き締まります。

お腹引き締め効果もありますので、ぜひ意識してやってみてください。

肩甲骨を内側に寄せる意識

息を吸いながら肩を1度耳に近づけて、吐きながら後ろに回し下ろします。

鎖骨が左右に広がるイメージで胸を開き、肩甲骨を内側に寄せて骨盤側に下ろします。

胸を張り過ぎたり、肋骨が出たり、しないようにみぞおちはリラックスしましょう。

頭頂が空から引っ張られているようなイメージで、首を長く肩と耳の距離を遠ざけます。

練習方法として、腰の後ろで手を繋いで腕を寄せるようにして、肩甲骨を寄せる意識を感じてみましょう。

腰の反りに注意

腹部の意識が抜けると、反り腰になりやすいです。

足裏から上がってきたエネルギーを感じ、腹部を引き上げる意識をキープしましょう。

尾骨を恥骨側に掬(すく)い入れるようにします。

すると反り腰にならず、背骨は自然なS字カーブを描きます。

山のポーズのバリエーション・軽減法

山のポーズにも、そろそろ慣れてきたころではなでしょうか?

ここでは、山のポーズの簡単なバリエーションを2つ紹介します。

- 手のひらを前に向ける

- 手を上にあげるポーズ

山のポーズにまだ慣れていない人用の軽減法として、「足幅を広げる方法」も紹介していきますので、確認をしてみてくださいね。

手のひらを前に向ける

猫背気味の方や肩に力が入ってしまう場合、手のひらを前方向に向けてみましょう。

胸が開き、背筋が伸ばしやすくなります。

肩甲骨を内側に寄せる意識も感じやすくなります。

この感覚に慣れたら、通常通り両手を体側に下ろしてキープしてみましょう。

手を上にあげるポーズ(ウールドゥヴァハスターサナ)

ウールドゥヴァハスターサナは、両手を上にあげて胸を開くポーズ。

山のポーズから、息を吸いながら手を横から上に回し上げます。

頭上で手のひらを合わせましょう。

足裏で床を踏み込み土台を安定させ、腹部を引き締めて背骨を長く伸ばしていきます。

5呼吸キープして息を吐きながら両手を元の位置に戻します。

肩が硬い場合、肘を伸ばすのが辛い場合は、手のひらを合わせなくてOK。

肩がすくまない所でキープしましょう。

足幅をやや広げる

足を閉じた状態だとグラグラして安定しない場合は、足幅を広めにとってみましょう。

安定しやすくなります。

まずは足幅を骨盤幅(握り拳1.5個)のスペースを開けてみましょう。

足の人差し指と踵を結んだラインが平行になるように立ちます。

足幅を広げた場合も、足裏の意識、脚の内側の意識は同様に。

身体の中心軸を感じましょう。

山のポーズ(タダーサナ)のやり方を知って姿勢改善、全身の歪みを整える【動画解説】

禁忌および注意点

身体のどこかに痛みを感じる場合は、無理をせずに出来る範囲でポーズに取り組みましょう。

またポイントを意識するあまり、身体に力が入りすぎないように。

心地よく呼吸ができることがポイントです。

ふらふらしてしまう場合は、骨盤幅に足を開いた状態で練習してみましょう。

まとめ:山のポーズは正しい立ち方を覚えられる

山のポーズは一見シンプルですが、非常に奥深く難しいポーズです。

当たり前に行っている「立つ」姿勢だからこそ、無意識に自分の癖や歪みが表れます。

山のポーズで正しい立ち方のポイントを知ることで、日常生活でも意識しやすくなり身体の歪みや不調の改善にも繋がります。

さまざまなヨガポーズがありますが、この山のポーズは日常生活をより快適にするために最も役立つポーズの一つではないでしょうか。

ぜひマットの上だけでなく、日常生活でも意識的に行ってみてくださいね!

コメント